2020年9月25日,备受瞩目的影片《中国女排》(《夺冠》)上映。该片讲述了中国女排的奋斗历程和顽强拼搏、为国争光的感人故事。由中宣部与国家体育总局联合拍摄,改编自中国国家女子排球队的真实事件,影片由陈可辛执导,张冀编剧,巩俐、黄渤、吴刚、彭昱畅、白浪等主演。其中,我校男子排球队教练员韩超,队员兰皓泽、孙健博、蔡世民、刘晓春、马梁栋、刘富宝、刘波、王鑫、武帅兵、王子昂、赵卓阳、魏炫熹等受邀参加了电影拍摄。

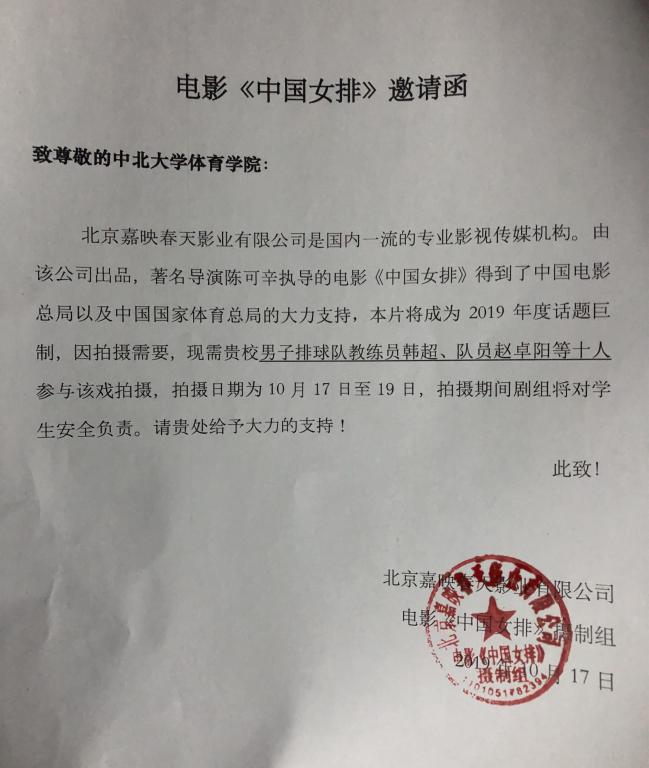

2019年10月17日,我校体育学院收到来自北京嘉映春天影业有限公司和电影《中国女排》摄制组的联名邀请信。信中表明,因拍摄需要,邀请我校男子排球队参与电影拍摄,拍摄时间为10月17日-19日。10月17日,我校男排队员在教练韩超的带领下即刻从学校出发,集体前往北京参加拍摄。

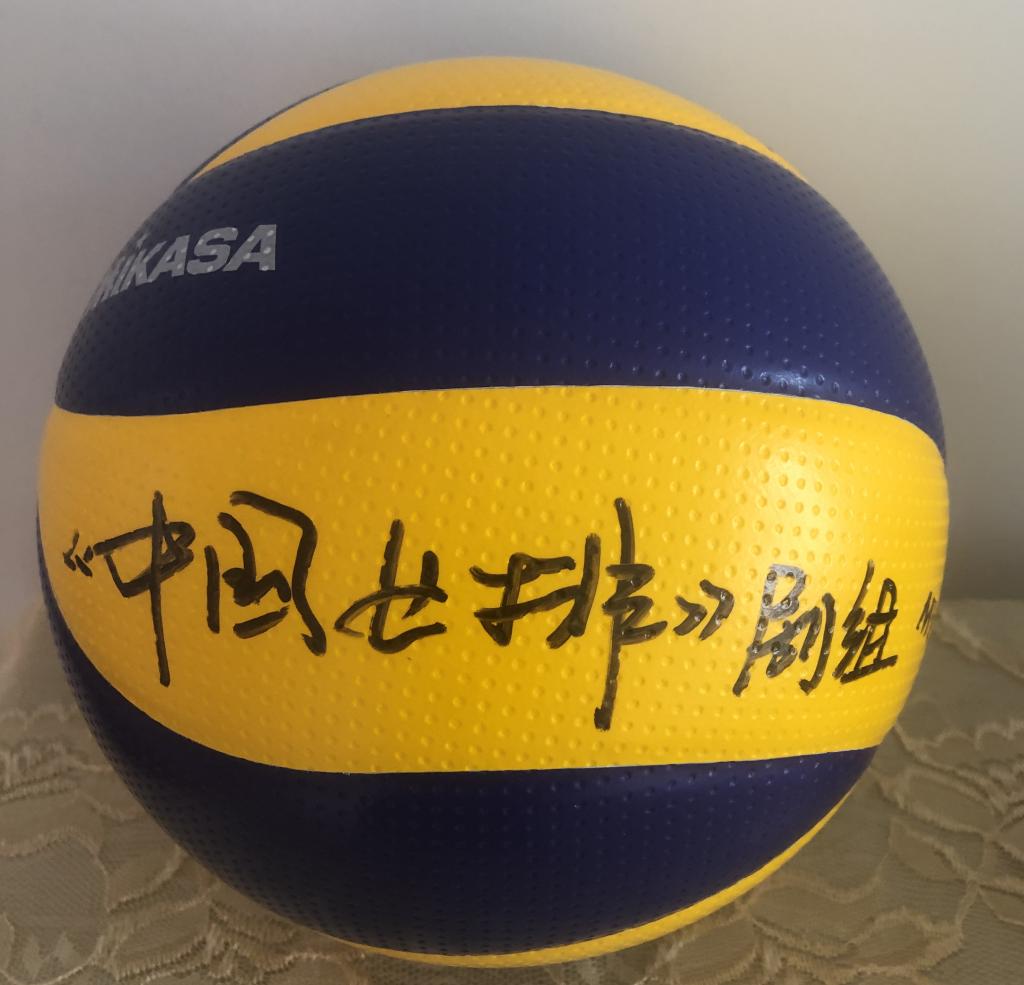

影片中,我校男排在教练员韩超的带领下饰演了北京队男排;队员宋欣洋作为袁伟民(吴刚饰演)的动作替身、队员魏炫熹作为青年陈忠和(彭昱畅饰演)的动作替身参与了电影拍摄。中北男排凭借昂扬的斗志、踏实的基本功、扎实标准的排球技术,帮助剧组与演员更好地还原了电影的真实性。

通过参与拍摄,中北男排也近距离地学习、感悟到什么是女排精神:

队员魏炫熹说:“通过一个多月的《夺冠》剧组之旅,仿佛让我一夜之间回到了上个世纪八十年代女排夺冠的峥嵘岁月。那破旧的木地板、硌脚的运动鞋,女排就在那样艰苦的条件下展示了我中华儿女坚韧不屈的意志;那一道道伤痕、一次次拼尽全力的鱼跃倒地救球,血与汗的交织更映衬着那句‘天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨’。女排精神需要理解,需要发扬,更需要传承。”

“通过参加拍摄,我深刻感受到:同样是运动员,但差距很大,女排姑娘们顽强战斗、勇敢拼搏的精神值得我们每一个人学习。”刘晓春说。

赵卓阳说:“身为中北大学男排的一员,有幸参演,感触颇多。因为自己是排球运动员,所以电影中的许多情节都能够感同身受。女排队员的一回回倒地、一次次跃起、一记记扣杀,点染了几代青春,唤醒了大国梦想。因排球而生,为荣誉而战。值得敬佩!”

宋欣洋表示:“女排精神是一种不骄不躁、无私奉献、团结协作、自强不息的精神,是中华民族精神的象征。我们要学习他们拼搏、不服输的精气神,勇于拼搏,创造一个又一个奇迹。”

马梁栋说:“作为一名排球运动员,能在电影中出镜,感到无比自豪。女排精神不仅代表着金牌与荣誉,更代表着我们民族的精神,这种精神值得我们学习。《夺冠》所展现的女排精神在38年前就已成为一面旗帜,一路引领着我们前行,带领着我们投身到祖国的建设事业中去,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。”

中国女排主教练郎平曾说:“女排精神不是必须要赢得冠军,而是有时候明知道不能赢,也会竭尽全力。哪怕一路走来摇摇晃晃,站起来抖抖身上的尘土,依旧眼神坚定,只要你打不死我,我就和你拼到底。”

10月5日,在主教练王太林的组织下,我校男排集中学习、观看了这部续写中国女排精神的电影《夺冠》。剧中每一次的呐喊,都触动着所有教练员和队员的心弦,一点一滴诠释着女排精神。老旧的木地板承载着几代人的血汗与梦想,女排队员身上的一道道伤痕记录着排球人的意志与坚强,训练馆上的国旗写满了中国人的使命与目标………

现在,中北男排已经踏上备战大运会的集训旅程。但影片中那一幕幕心中的悸动,都在激励着中北男排对胜利的渴望、对荣誉的敬畏。希望女排精神能引领中北的每一位运动健儿在夺冠的道路上砥砺前行、铸就辉煌。

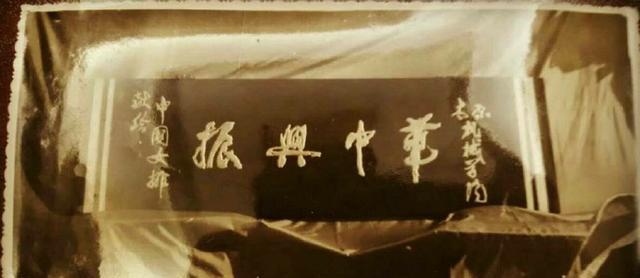

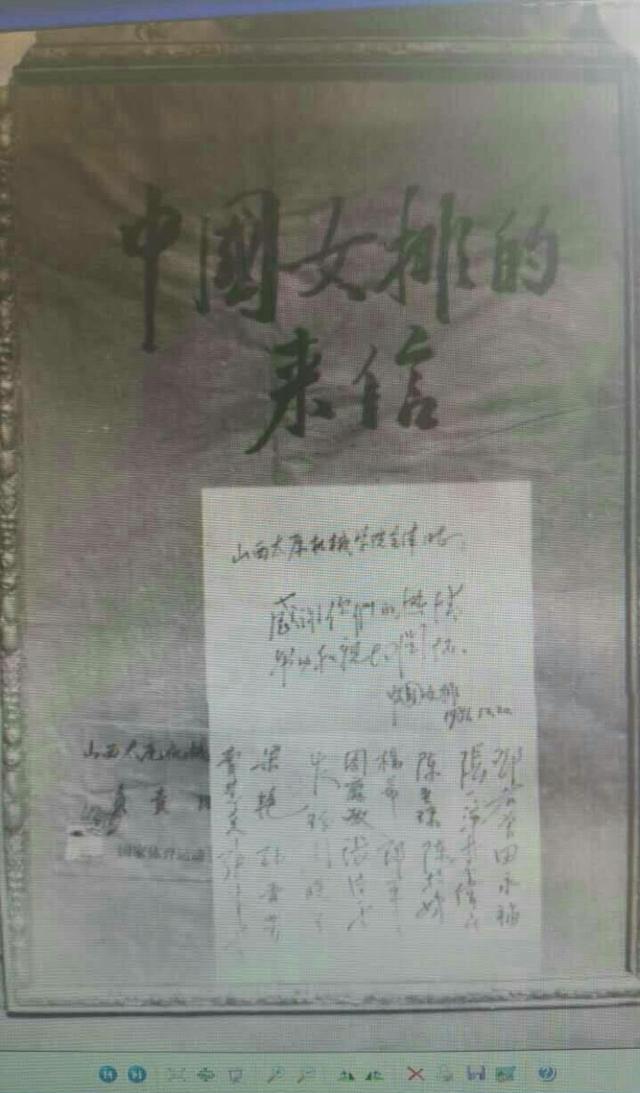

我校与中国女排渊源深远。早在1981年11月16日,第3届世界杯,中国女排以七战全胜姿态成功压倒卫冕冠军的主办国日本,夺得冠军。我校(原太原机械学院)全体师生在女排精神的感召下,以学校名义给女排送去“振兴中华”的匾额。一个月后,学校收到附有中国女排全体队员签名的回信。

35年后,2016年9月5日,我校54000名师生再次向获得冠军的中国女排赠匾接续前缘。我校体育学院负责人受学校委托驱车赴京,代表全校师生向中国女排赠送“女排精神助力中国梦”的匾额,匾额由我校党委副书记薛智亲笔题写。历经6个小时车程,一行人顺利到达国家体育总局排球运动管理中心,将凝聚了全校师生寄托与祝福的匾额和写给中国女排的信交给总局排管中心工作人员,由他们转交给中国女排。

“金牌凝聚千钧力,锦匾融汇万缕情”。 多年来,中国女排以其“无私奉献、团结协作、艰苦创业、自强不息”的女排精神感召着一代又一代中北人,浸润太行精神的中北人,始终致力于将每一个中北人的梦想、体育强国梦与中国梦紧紧相连。在实现中华民族伟大复兴的征程上,秉持致知于行的校训,继承和发扬女排精神,也是我们每一个中北人凝结在血液中的不朽信念和执着坚守。

郭艳霞 王太林